К 100-летию Б.Л.Васильева

Творческая концепция «военной прозы» Б. Л. Васильева в контексте “лейтенантской прозы” ХХ века (повесть “А зори здесь тихие” (1969) и роман “В списках не значился”(1974))

В начале, о новой рубрике на нашем сайте.

Создать свою колонку я хотел давно. Ну имеют же свои колонки (рубрики) редакторы газет и журналов. А коль появился свой сайт, почему бы мне ею не обзавестись. Тем более, что, как говорят, подвернулся случай.

Нам (мне и некоторым членам оргкомитета нашего васильевского фестиваля) стал названивать некий, как нам кажется, не совсем адекватный любитель то ли саморекламы, то ли просто остро ненавидящий лично Бориса Львовича, который ставит под сомнение военное прошлое известного писателя. К слову сказать, подобные неадекваты регулярно поднимали в разное время вопрос о писателях-фронтовиках и об их военном прошлом (досталось в свое время и Д.Гранину, и Б.Окуджаве, и В.Астафьеву). Не хотелось бы вступать в эту абсурдную дискуссию и что-то там им доказывать.

Сегодня я хочу еще раз поговорить о военной прозе Бориса Васильева в контексте всей «лейтенантской прозы». Тем более, что повод ОГРОМНЫЙ: 2024 год – это год не только 100-летия Б.Л.Васильева, но и «лейтенантской прозы» в целом. Так решили в АСПИР, в Москве, с чем я абсолютно согласен.

Но прежде, хотелось бы все же напомнить о фронтовых (боевых) наградах Бориса Львовича Васильева.

Итак, за участие в Великой Отечественной войне писатель был награжден: в 1941 году медалью «За боевые заслуги», а в 1944 году «За оборону Москвы». С марта 1943 года и почти до конца ноября 1943 года он лечился в госпитале, в Костроме, от ранений и тяжелейшей контузии, полученных при попадании его на минное поле. Больше он не служил, поскольку не имел на период 1943 года даже среднего образования. А поскольку ранение было тяжелое, ему предложили заняться здоровьем и закончить-таки среднюю школу (кстати, закончил он ее ускоренно уже долечиваясь в госпитале). В этом же году он направлен на дальнейшую службу в тыл, где направлен был в бронетанковую Академию имени Сталина, которую окончил тоже ускоренно в 1946 году в звании инженер-лейтенанта (Кстати сказать, его жена, Зоря Альбертовна Поляк окончила эту же Академию, в этом же звании).

Как и все, прошедшие войну, в 1945 году, он награждается медалью «За победу над Германией», а уже в 1985 году, как и все, еще живущие фронтовики, награждается орденом «Отечественной войны II степени». Все документы, удостоверения, фотографии в полном порядке. Они хранятся у его приемного сына, Васильева (Красичкова) Петра. Я их все видел, держал в руках. И, как исследователь его творчества, сделал, конечно же, копии…

А теперь перейдем к статье.

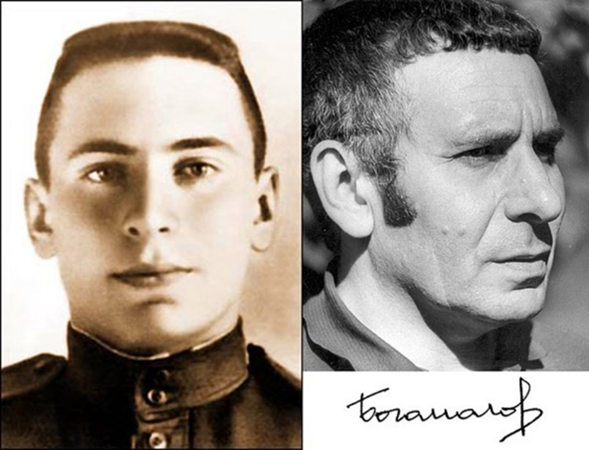

Писатель-фронтовик Борис Львович Васильев. Фото 2009 и 1947 года (старший лейтенант Васильев)

«Военная проза Бориса Васильева – преемница лучших традиций

“лейтенантской прозы”, “взорвавшей все идиллии и миражи”, в которой происходил своеобразный “штурм бастиона украшательской литературы”

– прозы “предельных ситуаций, испытывающих нравственные устои человека”.»

В. А. Чалмаев «На войне остаться человеком»

Московскими писательскими организациями 2024 год было решено объявить годом 100-летних юбилеев Владимира Богомолова, Юрия Бондарева, Василя Быкова и Бориса Васильева. Президентским указом отдельно выделен был Виктор Астафьев. В ноябре 2023 года, в Москве, в АСПИР (Ассоциация Союзов писателей и издателей России), во время заседания первого оргкомитета, посвященного празднованию этих дат (на который был приглашен и автор этой статьи – В.К.), было принято расширить география юбилейный дат. В 2024 году 100 лет исполнилось бы и Булату Окуджаве, и поэтам Николаю Майорову, и Юлии Друниной. В итоге 2024 год было принято назвать «годом лейтенантской прозы».

Когда в конце 90-х я приступил к написанию диссертации по прозе Бориса Васильева, то в поле моего исследования лежал огромный пласт произведений и исследований о войне. Нет надобности перечислять их, поскольку все они достаточно известны. Я знал, убежден и сегодня, что название «окопная литература», «лейтенантская проза» или «солдатская проза» – более чем условно и может указывать разве что на обозначение, если хотите, военных званий (В.Некрасов, лейтенант, написал «В окопах Сталинграда», потому вначале эту прозы называли «окопной», В.Астафьев служил солдатом, В.Богомолов, Г.Бакланов и В.Быков – лейтенантами, Ю.Бондарев лейтенанта получил уже после войны, а Б.Васильев и вовсе комсомольский доброволец!).

Прошло время, улеглись споры, ушли с мир иной все, и «окопники», и солдаты, и лейтенанты. Литературоведы о них уже не вспоминают, а все больше историки. Историкам всегда все важно привести в единообразное состояние: так легче и классифицировать, и запоминать, и преподавать. По аналогии с «потерянным поколением», в истории нашей литературы останется в веках название «лейтенантская проза». Это не хорошо и не плохо. Это просто удобно. И в какой-то степени, это справедливо, поскольку это название «на слуху» и ушло в народ. Но самое главное, что оно будет, наконец, объединяющим всех: и «окопника» В.Некрасова, и многочисленных «лейтенантов», и «солдата» В.Астафьева, и «неформала» Б.Окуджаву, и «военного сентименталиста» Б.Васильева, и огромную плеяду блистательных поэтов-фронтовиков, которые всегда и долгое время стояли как бы особняков от всех. В «лейтенантской прозе» они все вместе, все рядом, все на века, «смертию смерть поправ».

***

Мы можем говорить сколько угодно об общей творческой концепции писателей или поэтов, но среди огромного (или, наоборот, небольшого) количества произведений, есть те, по которым автора узнают, будут узнавать, что станет затем брендом, кредо, счастьем или проклятием творца. У Льва Толстого 90 томов собрания сочинений, но знаем мы его по его брендам: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские рассказы» и еще «После бала» (по крайней мере именно они появляются в поисковике Яндекса). Это как у артиста: вот он, Шурик, вот Штирлиц, а вот и Шурочка. Есть такие бренды и у Бориса Васильева. И это прежде всего его произведения о войне – «А зори здесь тихие» и «В списках не значился». О них написано, сказано, напечатано очень много, и в свое время достаточно разносторонне.

Спустя время, и в связи с годом «лейтенантской прозы» сегодня хочется понять: проза Бориса Васильева о войне будет в историческом контексте этой «лейтенантской» прозы на века или будет стоять особняком, в стороне, как долгое время не имела названия поэзия фронтовиков? Творческая концепция Васильева будет сродни взглядам «лейтенантов» или его произведения о другом?

Публикуя в 1969 году первую свою повесть “А зори здесь тихие”, Васильев понимал, что предыдущая военная проза “окопов” предельно открыла путь к резкой драматизации самых незначительных событий войны, выдвинула героев в зону, где нет уже предписанной, заранее продуманной и в результате обязательной победы Добра над Злом. Он знал и то, что эта проза в своей основе – проза “единого автобиографического пространства” (В. Чалмаев), где личный опыт, эпизод биографии автора, стали зоной смешения различных уровней языка: цвето- и знакосимволики, экспансии народной и ненормированной, шаблонной, штабной и окопной лексики.

Г. Бакланов, В. Быков, Ю. Бондарев, Б. Васильев, В. Астафьев… У каждого из них свой опыт войны, своя правда о войне, свое ощущение ее эха в собственной послевоенной жизни. У каждого из них свой художественный стиль. И это хорошо, потому что нет повторений. Благодаря их индивидуальному видению мы представляем себе масштаб событий, видим эпичность и читаем эпопею Великой Войны русского народа за свою независимость, улавливаем национальные черты военной темы в русской литературе.

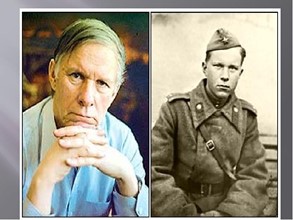

Писатель-фронтовик Виктор Петрович Астафьев.

При всей индивидуальности стиля писателей хорошо видно цементирующее единство: у них не было юности, важнейшего звена человеческой жизни, они все ровесники, они – «обугленный листок биографии собственного народа». Видимо, благодаря этому в их творчестве как нельзя лучше прослеживаются антивоенные мотивы.

В сущности, и «лейтенантская», «исповедальная», «окопная» литература о войне взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как находятся в едином проблемно-мотивном пространстве литературы о войне. Мы не будем рассматривать весь огромный спектр этой литературы, выделим лишь три наиболее характерных мотива всей «лейтенантской» прозы. Это необходимо сделать еще и для уяснения специфики собственно военной прозы Б. Васильева.

Общим и главным мотивом, благодаря которому “лейтенантская проза” получила свою оригинальность и неповторимость, стал мотив “благородного мальчишества” главных героев. Именно отсюда берет начало их общая повышенная чувствительность, наблюдательность, частое болезненное подчеркивание уязвимости человека. Отсюда и “сопутствующие” мотивы: голос тревоги, сон главного героя и скорое предчувствие беды. Возможность поражения и победы здесь переплетены, их трудно разъединить.

Второй общий мотив – мотив лирического трагизма, хотя и с особыми нотками представления о “грязи и крови войны” как единственных правд, которые родились как раз от контраста – реакции на приукрашивание. Лирический трагизм связан с “мальчишеским началом” главных героев, которые напоены героическим романтизмом поколения отцов. В них общее озорное, неумирающе-игровое начало, находящее выход в отторжении от себя царящей вокруг стихии смерти, нежелание осознавать ее власть над собой. У героев “лейтенантской прозы” и общая закономерная открытость, доверчивость, дар слушать чужие души.

И наконец, третий общий мотив – мотив взаимосвязи явлений войны со всей эпохой, где совмещается локальное и вертикальное, позиционное и масштабное. Именно с этим, как нам представляется, связано введение в ткань повествования проблематики “вечных” моральных мотивов и тем. Человеческая личность настолько концентрирует в себе все подробности давления времени, следы разных десятилетий и эпох, страхи и радости поколений, что происходит “истинно эпическое укрупнение характеров и конфликтов” [1]. Благодаря этому мотиву в послевоенную литературу входит проблематика фронтового поколения, имеющая свои специфически-социальные истоки, ставящая проблемы спасения человека и гуманности, бессмысленности и непосильности войны, ее невыносимости; и среди них главную проблему – продления жизни на земле во что бы то ни стало.

Постараемся раскрыть содержание военной прозы Бориса Васильева, опираясь на выделенные нами общие мотивы, тем более что в одном из интервью писатель скажет о начале своего “военного творчества” так: “Все, что я написал о войне, было скорее не благодаря, а вопреки “лейтенантской прозе” [2]. Парадокс? Лишь отчасти.

Во-первых, все написанное “лейтенантами” находится в едином “автобиографическом пространстве” (по В. А. Чалмаеву) и имеет личностный оттенок. Однако Б. Васильев в военной прозе никогда не приводит факты из собственной военной биографии. Поэтому вместо “автобиографического пространства”, лучше использовать понятие некоего автобиографического ощущения.

Во-вторых, писатель попал на фронт в самом начале войны – 8 июля 1941 года, раньше, чем Быков, Богомолов, Бакланова, Бондарев, война для которых была уже более артиллерийски-механизированной. Кроме того, их война – война перелома, война 1943 года. Васильев же видел “другую” войну – войну многочисленных отступлений, неделями и месяцами топтавшуюся по лесам и болотам, войну позиционную, войну поражений и первых горьких разочарований. Отсюда и особые трагико-драматические нотки в его прозе. Война начала – время, когда романтический глянец выветривался в считанные дни. Однако Васильев не растерял его, и первые минуты горьких разочарований приобрел оттенок сентиментальности.

Писатель-фронтовик Владимир Осипович Богомолов

И в-третьих, оказавшись с середины 43-го в тылу, Б. Васильев убедился в существовании и еще одной войны – войны тыла. Вот как автор говорит об этом спустя 50 лет после Победы: ” /…/ только сравнительно недавно я наконец-то уразумел, что победителями были мы все. Кто воевал и кто был в резерве; кто сеял и убирал урожай, перебиваясь пустыми щами; кто по четырнадцать часов горбатился у станков, недосыпая и недоедая; кто учил детей и лечил больных, кормясь одной картошкой, выращенной на личной полоске под окнами школы или больницы” [3].

Но “сравнительно недавнее” это “уразумение” Б. Васильева относится не к 1995-му году. Еще в 80-х васильевские фронтовики четко знали, что победа “ковалась не только на поле брани”. Они знали об этом и во время войны, и после нее. Поэтому спокойно и осознанно они печатают на машинке: “портянок зимних: столько-то штук; из них первого сорта.., второго…”, или до кровавых пузырей на руках стирают километры окровавленных бинтов и заскорузлых от пота портянок. Они горделиво отвечают на реплики вернувшихся с фронта коротким и метким замечанием: “Без сапог вы тоже мало навоюете”.

Рассмотреть военную прозу писателя в ее жанрово-стилевом разнообразии легче всего через вовлечение функций художественного времени и пространства, как важнейших компонентов поэтики, и через «язык кино». Тогда станут видны основные особенности строения сюжета произведений Б. Васильева: а) крупный план; б) «намывание» прошлого героя (где житейское, будничное перемешивается с возвышенным) и в) вновь крупный план – герой и его действия.

Подобное «намывание» сюжетных пластов как сценарный способ построения произведения характерно вообще для всей прозы писателя: она «удобна», например, для кино как никакая другая (об этом говорит и тот факт, что из 50-ти повестей писателя экранизировано 26). И порой структурные элементы отодвигают на второй план чисто литературные приемы, но это не мешает уловить своеобразный дидактизм в васильевском повествовании.

И если рассматривать творчество писателя именно с этой позиции, то тогда опровергаются высказывания некоторых критиков о якобы присущей прозе Б. Васильева «манерности», «литературной красивости» и «схематизме образа».

Работая по кинопринципу «части целого», Васильев как по форме, так и по сути – кинодраматург, а потому видит и воспринимает мир в «сгущенных драматических формах», что и определяет особенности его поэтики.

В диссертации «Поэтика военной прозы Б. Васильева в историко-литературном контексте 60-70-х годов» З. Е. Гуральник из Петербурга высказывает предположение о том, что «стремление Васильевым достичь значимой меры эстетического воздействия нельзя отнести к понятию «беллетризма» в узком смысле слова, это воздействие связано у него со способностью отчетливо помнить то, что с ним никогда не случалось». Речь идет здесь о восстановлении рефлексии, лежащей в основе его психологического анализа, который сочетается с выражением «внутреннего через внешнее в целом социально-конкретном образе, тяготеющем к символизации духовных явлений». Отсюда и преобладающие элементы мелодрамы и даже сентиментальности.

Отметив это, выведем и две основные особенности его прозы: возвышенно-романтический стиль и предельную авторскую искренность, сквозящую через всю ткань повествования, чем и объясняется популярность его книг у читателей.

Итак, изображение военных будней у Васильева как по сути, так и по форме “негероическое”, однако не лишенное романтики. И многие исследователи творчества Б. Васильева часто упрекают его как раз за перенасыщение прозы романтикой, за “эмоциональные перехлесты”, “слезливую сентиментальность”, “перенапряжение эмоционального накала и настроения произведения”, которые якобы мешают глубже проникнуть в проблемы и часто окрашивают его прозу лишней “литературной красивостью”, и по этой причине построение образов и сюжета выглядит схематично и натянуто [4].

На самом же деле именно военная романтика позволяет Васильеву быть неповторимым, глубже раскрыть проблемы, обогатить психологизм образа, оригинально построить сюжет.

Вот герой романа “В списках не значился” Николай Плужников, сидя в ресторане, слушает скрипку старого музыканта Рувима Свицкого. Он слушает и испытывает неведомое доселе волнение и вдруг ощущает, как внезапно появившийся “комок в горле” вот-вот вырвется наружу, вызвав горькие и благодатные слезы. Этот же “комок” ощущает и читатель.

Этот «комок» не что иное, как катарсис. Благодаря тому, что трагедия показывает нам скорее духовное, которое побеждает, она не усугубляет трагичность жизни, но наоборот, дарует нам катарсис – «очищение» от той невыносимой душевной тяжести, в которую мы погрузились при зрелище бедствий и гибели (Аристотель).

И если подобный катарсис присущ большинству произведений Г.Бакланова, Ю. Бондарева, В. Астафьева, М. Алексеева, В. Быкова, то в основе катарсиса произведений Б. Васильева лежит «лессинговское очищение», которое говорил о «зрительском сострадании» только в том случае, если зритель понимает: подобная участь может ожидать и его. Отсюда – герой должен быть сделан «из того же теста», что и зритель. Такой катарсис имеет цель освободить трагедию от сковывающих пут «ожидания страха» и в конечном итоге приведет к «внутреннему очищению».

Писатель-фронтовик Василь Владимирович Быков.

Делая акцент на «чувствительное», а порой и на откровенно сентиментальное, Васильев несомненно попадает в ту цель, которую определил еще Гегель («Целью искусства является чувственное изображение абсолютного» [5]). Иначе и быть не может, ведь Васильев рисует нам страницы несомненно героического, а «в героическом состоянии общества субъект, оставаясь в непосредственной связи со всей сферой своей воли, своих действий и свершений, целиком отвечает за все последствия своих действий» [6], а значит, должен в результате «избежать страх», обязан подвергнуть себя «внутреннему очищению». Именно в этом сила многих произведений Бориса Васильева.

“Очищаясь слезами”, читатель прозы Васильева в итоге понимает главное: хороших людей несоизмеримо больше. Читатель способный, не стесняясь заплакать по поводу гибели еще одного хорошего человека, в итоге осознает, что старый Рувим из романа “В списках не значился”, играя на скрипке специально для молодого лейтенанта Плужникова, исполняет патетический реквием всему героическому поколению юношей 1941 года, навечно оставшихся “на заснеженных полях Великой Отечественной”.

***

Одним из самых ярких впечатлений времен войны Васильев считает первую атаку в момент рукопашного боя: “Мне было тогда 17 лет. Я впервые стрелял по живому человеку. Для меня тогда понятие “враг” было понятием… относительным, что ли… Я привык думать, что фашисты – жалкая группка выродков, извергов, дорвавшихся до власти. Не более того… И вдруг – эти обыкновенные люди бегут на тебя и стреляют на ходу… И не было ощущения опасности, вернее, понимания ее, тем более в 17 лет… Волнение было,.. но никакого ужаса я не испытывал”[7].

Вместо заранее заданного образа противника-выродка появился “обыкновенный человек”, который так же бежит в атаку и стреляет. На страницах романа “В списках не значился” (1974) взятый в плен немец-“язык” для Плужникова и обитателей катакомб тоже оказывается вполне обыкновенным. Мирра и тетя Христя вместе с ним запросто рассматривают фотографии его детей, беззаботно разговаривают о разном: “о детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках”.

Немец очень хочет жить, потому на резко брошенное “комм” реагирует “дрожащими руками, пальцы на которых не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол”.

Его страх оправдан, потому что и Плужников и он знают, что в результате кто-то должен будет погибнуть. Это война, и у нее свои законы: “Немец брел тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая и обирая полы мятого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади… Конечно же, этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Плужников все это понимал…

– Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека…

Он не застрелил этого немца для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что…” [8].

Парадоксально: Федорчука, с которым Вася Волков “прожил столько дней – самых страшных дней в своей короткой, тихой и неспокойной жизни”, убил, а немца, врага – не смог. Но человек человеку рознь. Хотя именно на совести этого немца смерть тети Христи, с которой здесь всем было так спокойно, как с мамой. Видимо, немец действительно хотел жить, если вынужден был привести к единственному выходу из подземелья своих собратьев с огнеметами. Но ему нельзя было иначе, он ведь не защищал, а захватывал. Это война и здесь свои правила.

Обратимся к повести “А зори здесь тихие” (1969).

Старшина Васков и Рита Осянина осматривают позиции:

“- А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?

- Спят?

- Ну да. Люди же они…

- Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь… А? Так мыслю?.. А коли так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито? И спать будут до солнышка. А с солнышком… Да, насчет того, что и они – тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны” [9].

Старшина Васков не просто “недопонял”, что “и они – тоже люди” могут быть, но и не хотел этого понимать – воспитан был не так: немцы в его представлении должны были быть именно “выродками”.

Первое обвинение немцев в том, что они – “звери лютые”, было скорее не по поводу гибели Сони Гурвич, не в адрес конкретных немцев, а по поводу войны вообще. Это было жгучее осознание того, что девушки “детей нарожать могли бы, а те бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом”. Позже к Васкову придет ненависть к ним, а пока, видя мертвую Соню Гурвич, он еще хочет понять, пытаясь анализировать: “Ты потому крикнуть не успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала”. Вскоре анализировать не будет времени, потому что он поймет и ужаснется, до какой степени они – “звери лютые”. Васков ясно осознает, что “бить их надо, пока они в логово свое не заползут. А заползут, то и там бить надо”. Это произойдет тогда, когда они увидят добитых своими же немцев. Но и это, оказывается, тоже можно объяснить с их точки зрения: они – каратели, и некогда им заниматься милосердием и состраданием, работа у них такая.

Приведем отрывок из романа “В списках не значился”.

На крепостном дворе работали люди. Плужников понял, что это пленные: “Он долго следил за ними. Смотрел, как работают: безостановочно и равнодушно… Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно втрое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой…Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу”. Николай подумал даже о том, что немцы, видимо, делают им специальные уколы: “Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека” [10].

У Васильева “Плен” – имя собственное. Почему? Потому что плен, как и тюрьма, ощущаются физически. Плен лишает человека личной свободы и заставляет его попадать в зависимость, которая забирает у человека всяческое ощущение пространства и времени. Однако плен несет в себе еще и уничтожение личности как физической единицы. В любом плену – и у немцев, и у русских – одинаково “пахнет” “дурнотным” запахом Смерти. Потому в плену одинаково “шаркают ногами” и немецкий генерал из “Встречного боя” (повести автора 1979 года), и “уже согнутый” Прижнюк из романа “В списках не значился”; и потому падают “мордами вниз“, как велит им старшина Васков, и “аккуратно перевязывают друг друга ремнями” четверо оставшихся в живых немецких десантников из повести “А зори здесь тихие”.

В военной прозе Б. Васильева нет ярко выраженного образа врага, а герои и антигерои резко не контрастируют. И это выгодно отличает авторское видение войны, как и вообще всю его творческую концепцию. Это же придает его прозе и особое автобиографическое ощущение.

Но общее, что объединяет прозу Б. Васильева с прозой многих “лейтенантов”, все же есть.

Натурализованные сцены страшной картины боя Брестской крепости в романе “В списках не значился” во многих деталях схожи со сценами боя, например, из повести Г.Бакланова “Навеки – девятнадцатилетние”. Оба писателя тяготеют к плотной фактуре описания, резкой обнаженности бытовой и психологической детали. Мы видим сгущенную, концентрированную энергию образа-символа, образа-аллегории Поля Боя как имени собственного. Оно имеет цвет, запах, у него есть четкие грани, яркие очертания. Лейтенанты Третьяков и Плужников живут с этим полем одной жизнью потому, что это их война, они сами себе отдали приказ “защищать” и “сражаться”. Только одна разница между ними: Плужников в списках не значился.

Писатель-фронтовик Григорий Яковлевич Бакланов.

В отличие от других военных писателей, Васильев всякий раз рассказывает нам заурядную историю жизни частного человека, который во многом имел право решать свою судьбу так, как ему выгоднее в данный момент. Вот как сам автор говорит об истории создания романа “В списках не значился”: “Что главное? Рассказать сюжет? Написать историю обороны? Нет, хотелось чего-то большего. Никак не мог понять, каким должен быть герой. Но в 1970-ом году я обнаружил в архивах музея список лейтенантов, прибывших в Брестскую крепость в ночь на воскресенье, накануне войны. Там всего шесть фамилий. Ни один из них не остался жив, хотя Ходцева [заведующая научной частью музея] упорно ищет этих людей. И тут меня осенило. Мой герой так опоздал, что не попал в список, а в пекло-то угодил. Как не попал? А вот забрел в ресторан и опоздал. И он сам себе командир, он может уйти. Он в списках не значится – его никто не осудит. Но он выбирает то, что ему диктует долг чести, нравственности, благородства. Вот высшее мужество” [11].

Перед нами легенда о последнем защитнике крепости, которая есть и у С. С. Смирнова в “Брестской крепости” и в которую всегда хотят верить люди. И если исходить из определения Д. Мережковского, что «легенда – не история, но иногда за ней высшая правда истории» [12] (ведь мы до сих пор не знаем точную дату окончания сопротивления Брестской крепости), то автору не особо важно рассказать, как это было на самом деле, потому что художественная литература рассказывает и о том, как это могло бы быть. Мы охотно верим этой легенде, которую и читаем на страницах романа “В списках не значился”. Верим, ибо верим самому писателю, сказавшему, что “реально воссоздать правду о войне можно настолько, насколько возможно объять необъятное” [13].

Однако автобиографическое ощущение войны на этом не заканчивается. В военной прозе автора еще довольно много схожих сквозных тем, мотивов и связанных с ними символов. Рассмотрим некоторые из них.

По пути следования к месту службы Николаю Плужникову встречается огромное количество знаков-символов, на которые тот особого внимания не обращает. Он лишь немного озадачен: “странно все это”.

Вот он всего на несколько часов приезжает домой, в Москву.

“Коля стоял возле дома, улыбался и думал о том, что там, во дворе, на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок…Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что не узнает его, и заранее радовался”. Мир ему видится только в ярких красках, он нескончаемо доволен своей новой офицерской кожаной портупеей с громким, “романтическим похрустыванием”.

Но Матвеевны на месте не оказалось, и это “неприятно удивило его”. “Умерла наша Матвеевна, – вздохнула мама – …Люди умирают, Коля…Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом”. И он действительно не думает. Потому что встречает у ворот удивительную девушку, подругу сестры, в которую влюбляется с первого взгляда.

С ее образом связан и второй “странный” знак:

“- Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?

- Нет.

- Там они живут прямо на крышах домов, как ласточки. И никто их не обижает. Потому что они приносят счастье. Белые, белые аисты…Ты обязательно должен их увидеть” [14].

Но он так их и не увидит никогда, этих белых птиц, которые, по народным поверьям, приносят не только счастье, но и покой, достаток и мир.

В поезде его попутчик, тоже Николай, кричит ему, что за окном показались аисты. Плужников подбегает, но ничего не успевает увидеть.

Не видела никогда их и героиня романа Мирра, потому что в Бресте их “почему-то” нет. Однако разговор Плужникова и Мирры об аистах накануне того как Николай узнает о своем будущем ребенке, не случаен: ребенку не суждено будет родиться, продлив тем самым исторически сложившуюся “генетическую нить” поколений. Война разорвет эту нить.

Еще один знак – цветовой. На вокзале “белые рубахи мешались с черными лапсердаками, темные хустки – со светлыми платьями”. И здесь же часы (временной знак), о покупке которых Николаю постоянно все напоминают. Но он так и не купит их, и это будет означать, что вскоре он целый год не будет знать ни времени, ни ощущать собственной жизни. Он вообще не будет чувствовать “ни страха, ни времени” и поймет, что “вчера уже прошло, а завтра снова начнется война” и что вскоре “время вообще остановится, и не будет ни своих, ни воздуха, ни свободы”.

Этот временной знак был определен не столько часами, сколько командиром его училища, старым генералом, который в свое время уже прошел и через войну, и через голод, и через время: “Через год вызову тебя назад в училище”. “Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год… Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить” [15]. Но он проживет это время и ощутит эту вечность, и в конце повести перед нами будет стоять “невероятно худой, уже не имеющий возраста человек“.

Но это будет позже, а пока на вокзале ему многое кажется просто странным. Мамины пирожки были не съедены, а “уничтожены”. И поезд, “как на грех“, долго стоял в Барановичах. И наконец, мимо “тяжко прогрохотал” бесконечный товарный состав: “В Германию, – сказал пожилой капитан. – Немцам день и ночь хлебушек гоним. Это как понимать?” Коля не знал, “как это понимать”, потому что не только он, но и все вокруг были убеждены, что войны быть не должно: “У нас же ведь договор с Германией”.

Но самый странный и неожиданный знак ожидает Николая в привокзальном ресторанчике – немецкий полицай, преспокойно пьющий пиво. Однако такой ли это “спокойный” образ?

“Он сидел, развалясь на стуле, и самодовольно постукивал ногой…На красной роже топорщились жесткие усики, смоченные пивной пеной”. “Тут женщина с ребятишками на полу сидят, а он за столом пиво жрет. Персона!” [16].

Для Коли такой образ немца ни о чем не говорит, однако это было “совершенно необыкновенное“, “из ряда вон выходящее” событие: “в шаге от него сидел человек из того мира, из порабощенной Гитлером Германии”. Коля не понимает, что все это значит. Но люди понимали: еще до войны немец чувствует себя на чужой территории уже хозяином. А Коля только удивляется и смотрит на немца “с замиранием сердца”: ему все интересно и любопытно.

Это потом он станет по-другому их рассматривать, сравнивать и размышлять. И совсем скоро, во время первого рукопашного боя, “обыкновенный” немец сменится немцем-врагом: “Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший вывалившийся язык и закричал. Он кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это – смерть, и сразу вспотел и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий рассудка страх” [17]. Несколько позже он вновь увидит этот сон-явь, но в последний раз. Больше он снов не будет видеть вообще – крепкий, здоровый сон сменит “нервная полудрема”, и он станет удивляться тому, что в нем нет “ни сочувствия, ни даже любопытства, а только тупая, безнадежная усталость”…

Пройдет время, и от детства останутся лишь воспоминания. Васильев это предчувствует, потому и вводит в повествование мысли Плужникова по поводу одной “странности”: почему крысы его пугают до сих пор, а немцы нет? Эти мысли главного героя теснейшим образом связаны с темой детства (и связанным с ней мотивом «благородного мальчишества), темой, часто встречающейся не только в “лейтенантской прозе” [18].

Вот Николай радостно “хрустит” новенькой портупеей и по-мальчишески радуется и “краснеет от всего на свете”: от встречи с генералом, библиотекаршей Зоей, от трепетного и щемящего сердце ожидания, что подружка сестры, Валя, посмотрит на него и что “если она оглянется, то…” (“Вот ужас-то, – подумал он с удовольствием. – Ну чего, спрашивается, мне краснеть?”).

Эта детская незащищенность ярко выражается в плужниковском романтизме, в твердой убежденности, что “слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чем не обоснованы и являются результатом происков англо-французских империалистов”.

Юношеская мечтательность, романтика “ночных дорог” с приключениями и шпионами проявятся в нем и в тот момент, когда, идя с Миррой по спящему гарнизону Брестской крепости, он вдруг «с ужасом» поймет, что «за ним следили» все это время, что все специально подосланы, что “его специально выделили из их лейтенантской троицы” – и “правая рука осторожно расстегнула клапан кобуры”. Эта “игра в шпионов”, правда, чуть было не привела к аресту, и кто знает, что бы тогда было, если бы не Мирра, закричавшая: “Да свой он!”. Но “своим” оказалась она, потому и поверили.

Детство в них выветрится позже, но сразу. А пока, в первые минуты войны, Плужников сидит с солдатом Сальниковым на краю воронки. И Сальников рассказывает, почему ему нравится восклицание “как жахнет!” (в нем слышится “жужжание”). Они спокойно и мирно разговаривают, как будто нет войны, как будто все это игра, и “мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки”. Потом Плужников будет командиром, принимающим решение за всех. Сейчас же он для них “сопля”, упорно избегающий слова “убьют” и говорящий “умру”, словно надеясь погибнуть от ангины. Это позже он превратится в “очень страшного, черного от копоти и бессонниц, заросшего лейтенанта”, который уже не будет ничего бояться, кроме крыс и темноты (ведь ему всего 19 лет). Пока он еще полон надежды, что их не забыли и что “скоро пришлют подмогу – не могут не прислать”. И все это из-за внутренней убежденности, что его, лейтенанта Плужникова, “невозможно, немыслимо убить”. Он твердо верит в собственное бессмертие. Все будет позже, а пока он “сполз на кирпичи и мгновенно уснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку”.

Васильев намеренно подает время дискретно, постоянно разделяя его на “до” и “после”, и ему удается добиться желаемой динамизации сюжета и последующего острого психологизма.

“Обыкновенным” немцам никогда не дано будет понять, почему русский солдат выстоял и победил. Им не дано будет понять и то, почему “человека победить невозможно, даже убив”, почему “человек выше смерти” и почему, когда после всего, что стало с Плужниковым, у него все равно хватает сил и на “яростное желание выжить”, и на “мертвую крепость”, и на ненависть. Васильевское обобщение “человек” закономерно перерастает в еще более емкое: “Я – русский солдат”. “Обыкновенный” враг так и не сможет понять, почему “израненные, опаленные, измотанные жаждой скелеты в лохмотьях” для тети Христи все равно “божье войско”. Подобные выводы вовсе не говорят о какой-либо исключительности васильевских героев. Плужников понимает, что воюет с достойным, а не карикатурным противником, которого “только на картинках бьют пачками”, как говорил старшина Васков. Художественная мысль автора убеждает в другом: его роман – об исключительной человеческой нравственности и о великом мужестве, взращенном в себе, несмотря ни на что. Этому мужеству, “как на параде”, отдает честь немецкий лейтенант. Этого не может не заметить в результате и немецкий генерал, потому что Плужников “выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти”. Однако Васильев убежден и в другом: победа была одержана не благодаря Богу или Правителю, а благодаря воле конкретного человека, что явствует из слов старого фельдшера Крепости: “Если каждый, каждый солдат сам себе приказ отдаст и выполнит его – сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет”.

В первых двух частях романа «В списках не значился» Коля Плужников генетически сродни девочкам-озорницам из повести “А зори здесь тихие”. Хотя по сравнению с Крепостью здесь, близ Вопь-озера, – “курорт”, “здесь окончательно завязли в позиционной войне”. Да и композиционно эта повесть проста и незамысловата. И более задана в ней ситуация, потому что о таких боях не писали в газетах, за такие бои не вручали наград, и еще потому, что, по словам самого Васильева, “девочки погибли сами по себе; я-то знаю, что такое война – девочка не может сражаться с немецкими десантниками – она не профессионал”.

Заданность повести объяснима: женщина и война – противоестественны. “Если участие кавалерист-девицы Дуровой в войне 1812 года кажется невероятным, неправдоподобным, из ряда вон выходящим и редчайшим приключением, то для восьмидесятитысячной армии женщин Великая Отечественная война была службой, тяжкой и смертельно опасной”, [19] – писал известный исследователь военной прозы Л. Лазарев. Поэтому без заданности и условности здесь не обойтись, что мотивировано уже самим заглавием. Мирные “тихие зори” заранее противопоставлены военной трагедии “поколения романтиков”.

Из огромного количества произведений о войне подобного сюжета, по крайней мере в 70-х годах, не было. Стихи о несладкой женской доле на войне были, были и повести Быкова и Адамовича о деревенских женщинах, вынесших неимоверные трудности в годы военного лихолетия на оккупированной немцами территории Белоруссии. Но полного психологического трагизма в показе женщин в гимнастерках, воевавших с “лютым зверем”, до Васильева не встречалось. “А зори здесь тихие” иные, чем повести Елены Ржевской. Это новое, более страшное, откровенное и трагическое описание войны.

Отличает повесть и народно-эпический язык автора-повествователя и рассказчика, старшины Васкова, и это тоже представляет собой нечто новое, ранее не встречавшееся в литературе о войне.

В отличие от “сурового” языка Быкова, философского стиля Бондарева васильевская манера в этой повести обиходно-народна, фольклорно-былинна. Интересна авторская находка: художник полностью перевоплотился в своего героя, и старшина здесь полноправный хозяин: это его правда, его война. Повествователь “работает” лишь в первых четырех абзацах, “подхватывая” у уставшего и изможденного Васкова повествование в последних двух главах.

Писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев

Перед нами вологодская, поморская былина с ее фольклорно-песенным говором старшины Васкова. На любую смешливую реплику девчат Васков отвечает своим природным юмором, и каждая сказанная им фраза – к месту, каждый его поступок или слово говорят нам о бывалости этого охотника, которого девчата меж собой называют “старичком”. И хотя этой весной ему исполнилось “всего тридцать два”, он кажется старшим не потому, что так “по уставу положено”, а потому, что в Васкове сконцентрирована “мудрость не по годам”, терпеливость и смекалистость. Но юмор нужен в начале повести. Он здесь – контраст, он балансирует с трагедией конца повествования. Он нужен, чтобы как-то приготовиться к страшным и мучительным сценам гибели девушек.

Васков “борется” с “нерадивыми” и “непьющими” бойцами, у которых “гимнастерки бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов”. Васков понимает, что Устав службы женщин в армии “не предусмотрел”, так как он суров и рассчитан на выносливого мужика, коим и является старшина. Понимает, но все же сначала “борется”. И борьба эта приобретает форму какого-то анекдота, потому и смеется от внутренних самохарактеристик героев читатель. Эти характеристики добры, чистосердечны и искренни. Девчата любят своего старшину. Любят за догадливость, за работоспособность (своими руками построил им нары и нужник) и за великое мужицкое терпение к их “колкостям” и остротам (“Ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до осени”). Любит и читатель Васкова, потому что видит в нем доброту и традиционно русские, крестьянские устои.

Федот Евграфович понимает, что он, конечно же, “из дремучего угла”, но он видит и то, что перед ним “никакие, к черту, не бойцы”, а так, девочки-школьницы. И поэтому на нем лежит особая ответственность за их жизни. Он для них и отец, и мать, и брат, и подружка одновременно. Он – старшина, он – старший, а значит, слушаться его должны, уважать, иначе ничего не получится, иначе не выживет никто. По праву старшего он “муштрует” их, чтобы не забылись, “не растаяли под солнцем на брезенте”.

В этой повести тоже есть символы, которые тесно соприкасаются с романом “В списках не значился”.

Вот один из них и, пожалуй, самый главный.

Васков размышляет о своей “дремучести” и начинает для чего-то считать: “От девяти четыре отнять – пять останется. Выходит, он от них на большее отстал, чем имеет…”. Рубит он дрова после этого “с яростью”, а “думы все невеселые выходят”. Не из-за того ли, что чувствует чутьем своим охотничьим, что придется ему с пятью девочками на “зверя лютого”, “медведя невежливого” вскоре идти?

Безусловно, девочки во многом сродни лейтенанту Плужникову: и в разговоре, и в трескотне, и в романтике, и в мужестве.

Легко ли жилось Рите Осяниной с думами об убитом на войне муже и о том, что не может она сейчас сына своего увидеть, приласкать его, дать ему материнскую защиту?

Чего стоило свою трагедию “напоказ не выставлять” Жене Комельковой, дочери красного командира, воочию убедившейся в том, что воевать придется со “зверем лютым”, расстрелявшим семью ее на ее же глазах. Потому в бою она ведет себя так мужественно и спокойно: она – дочь командира и не имеет права на расхлябанность и излишнюю эмоциональность, хотя знает, что другое ей нужно при ее-то красоте:

” – Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате…

- Несчастная баба, – вздохнула Кирьянова, – Такую фигуру в обмундирование паковать – это ж сдохнуть легче.

- Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают” [20].

Как не волноваться Соне Гурвич, если все знают (и Васков знает) отношение немцев к евреям. Она волнуется за своих родителей, которые остались в оккупированном Минске, потому что внутренне чувствует беду (и Васков вздыхает), и ей страшно, и страшно читателю, потому что он помнит о старом и мудром музыканте Рувиме Свицком и его племяннице Мирре из романа “В списках…”). Потому и ходит Соня “как в воду опущенная”, потому и читает Блока (любимого поэта автора):

Испепеляющие годы!

Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны до дней свободы –

Кровавый отсвет в лицах есть…

В этих блоковских словах сконцентрирована вся боль за Россию, с ее бесконечными войнами, за весь ХХ век в целом, с его трагическими перипетиями.

С образами Лизы Бричкиной и Гали Четвертак связано предчувствие скорого уничтожения мечты в “счастливое завтра”.

Самой надежной, “своей” казалась Васкову Лиза Бричкина. Это чувство было в нем не только потому, что оказались они “родственны по профессии” – она дочь лесничего, а значит, поймет его охотничью душу – но еще и по причине ее такой же “даровитой сноровистости”, находчивости и надежности (“Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме”). Слишком надежна была и – перестаралась, переволновалась, перенервничала. Никогда он не сможет узнать о том, что “летела она как на крыльях” оттого, что хотела подмогу привести побыстрее и не столько для себя, сколько для него.

“Вояки!” – добродушно ворчит Васков, когда смотрит на них, “серьезных, как детей”. Не может он смириться, что стрелять они должны: у одной “волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове – чеши с такими в лес, лови немцев с автоматами”.

Болит душа его от дум, и “матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов” – “глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать”.

Как и Плужников, девчата вначале вовсе не думают о войне. Что ни скажи им Васков – “хохочут без удержу” (“Захихикали, дуры!.. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал…Эх, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам-то…”.

Вот, кажется, и последний “коллективный хохот”: “Сейчас пятнадцать минут покурить. Можно оправиться. Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана!.. – Не реготать! И не разбегаться. Все!”. И это “все” было переломным, оно отрезало непринужденность их тыловой жизни от той, которая им вскоре предстоит. Больше смеха не будет никогда. Будет только театральный, преднамеренный, маскировочный хохот “с трясущимися от страха и напряжения плечами” Жени Комельковой, когда они лесорубов изображать будут, “чтобы немца испугать да запутать”.

Детство окончательно закончится со смертью Сони Гурвич. Закончится для них и жизнь. Но не виноват Васков в их смерти – война виновата. И хватит ему памяти о них “по горло, до конца жизни”.

Коля Плужников тоже не виноват в смерти детей в подвалах Брестской крепости, “робкий плач которых был для него страшнее всякой пытки”. Этого плача не может он простить “зверю лютому”, потому и выходит на свою “охоту” каждую ночь, без отдыха. Но ход времени не подвластен ни Васкову, ни Плужникову.

Никто не виноват в том, что защитники крепости были вынуждены приказать своим женам и детям покинуть казематы, чтобы хоть как-то спасти от гибели свое будущее. Не знали воины и защитники того, что их семьи в лучшем случае ждет работа на развалинах, а в худшем, самом ужасном, – табличка на стене барака в Освенциме: “Ein Volk, ein Reich, ein Furer!”. До конца дней перед ними будет стоять страшная картина расставания: “Они выползали из щелей на залитый солнцем двор: худые, грязные, полуголые, давно изодравшие платья на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их, бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот – уже после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый – мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах” [21]. Ужаснее этой картины вряд ли что может присниться даже в адском сне. Она навсегда останется в памяти…

Я зарастаю памятью,

Как лесом зарастает пустошь.

И птицы-память по утрам поют,

И ветер-память по ночам гудит,

Деревья-память целый день лепечут…

Но в памяти такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит…

Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит и пасть не может.

Давид Самойлов.

Поэт-фронтовик Давид Самуилович Самойлов.

Ведущим мотивом романа “В списках не значился” является мотив “вселенской скорби”, который связан с образом Рувима Свицкого (он появляется в начале романа): “Коля не знал, что исполнял этот человек.., а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слезы /…/ Скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта…А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться этим слезам… Свицкий сыграл еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной” [22]. Зная слова самого Васильева о том, что он должен “сквозь слезы спеть реквием своему герою”, мы можем догадаться: Рувим Свицкий исполнял Реквием “вселенской скорби”, Реквием тысячам юношей Второй мировой войны.

Васильев верен искусству скупого, но емкого слова, лаконичной, но выпуклой детали, умению точно заострить внимание на подробностях жизни, чутко уловить состояние своих героев, передать их сиюминутное состояние души, их чувства, переживания, мысли, действия, поступки. Все это связано с изобразительностью подлинного живописания. Писатель весь в своих героях и рядом с ними, он видит их и со стороны, когда их, кажется, не видит никто.

Васильев никогда не делит своих героев на антиподов. Он лишь стремится глубже передать общий лаконизм повествования. Отсюда суровая правда реалий жизни, народная мудрость в словах героев – самых обыкновенных людей. Символично-пророчески звучат слова пана Глузняка, везущего Колю Плужникова и Мирру по ночному Бресту в Крепость, как в вечность: “Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а?”. Мир – это смех, война – слезы”. Проза Васильева антивоенна по своей сути.

Вспоминая войну, главный герой “Берега” Юрия Бондарева с вершин своего зрелого возраста жалеет об одном: сегодня ему страшно не хватает проверенного войной их фронтового братства. А старый замполит Ларцев из “Встречного боя” (последней военной повести Васильева) в конце войны патетически восклицает: “Две юности Родина наша этой войне отдала: ту, что начинала ее в сорок первом, и – вас, что закончила. Будь я скульптор, я бы памятник такой поставил. Двум юностям: сорок первого и сорок пятого. Самый большой памятник в самом центре Москвы” [23].

Мысль старого воина проста и понятна. В пространстве именно таких мыслей жили и живут многочисленные герои всей “лейтенантской” прозы. Авторы и их герои выстояли и победили. И никто не сомневался в этой победе: “/…/ ни под бомбежками, ни в окружениях, ни под минными налетами, ни при сплошных автоматных обстрелах не возникало чувство обреченности Родины в целом… Убежденность в победе сильнее нас, сильнее опасений каждого в отдельности, и сумма этой странной, порой почти мистической внутренней уверенности, поразительно схожей с верой, в конце концов и привела нас к победе… Победа не была ни случайной, ни дарованной свыше, ни неожиданной” [24].

Художественная мотивно-тематическая система Бориса Васильева, образно-выразительные средства, а также ведущие мотивы, как мы увидели, теснейшим образом связаны с внутренним содержанием произведений, с образной системой, которая по сути (а во многом и благодаря мотивам) является своеобразной иконической системой: Плужников, Васков, пятеро девчат иконические прежде всего в силу эстетических идей произведений, сущность которой заключается в словах пана Глузняка из «В списках…»: «Мир – это смех, война – слезы». Эта на первый взгляд банальная формула позволяет четко определить основные приоритеты, направления как васильевской прозе о войне, так и всей «лейтенантской» прозы.

Литература

- Чалмаев В. А. На войне остаться человеком. – М., 1998. – С. 86.

- Беседа с Б. Васильевым // Детская литература. № 10.

- Васильев Б. Снятие с креста // Культура. 1996. 8 мая.

- Агишева Н. Поэзия или красивость? // Правда. 1986. 4 мая, Гринберг И. Полет стиха и поступь прозы. – М., 1976. – С. 179-182, Джичоева Е. Победа стиля // Подъем. 1988. № 2, Иванова Н. Намеренные несчастливцы? // Дружба народов. 1989. № 7, Калыгин А. С “нажимом” // Литературное обозрение. 1973. № 12, Кардин В. О лебедях и “лебедушках” // Новый мир. 1974. № 2, Карпов А. История не терпит суесловья // Литературная газета. 1987. 1 июля, Кузин Н. Радость движения и пробуксовка. – Свердловск. 1976. – С. 48-58, Латынина А. Осколок голограммы // Литературная газета. 1987. 18 февраля.

- Гегель Г. В. – Ф. Эстетика в 4-х томах. – М., 1968. Т. 1. – С. 75.

- Гегель Г. В. – Ф. Эстетика в 4-х томах. – М., 1968. Т. 2. – С. 196.

- Васильев Б. Долг чести // Театр. 1980. № 2. – С. 12.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С.280.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.1 – С.239-240.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С.271-272.

- Васильев Б. Долг чести // Театр, 1980. № 2. – С. 13.

- Мережковский Д. С. Было и будет, 11г. – Пг., 1915. – С. 136.

- Васильев Б. В гостях у “Смоленских новостей” // Смоленские новости. 1993. 21 января.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск. 1994. Т.2. – С.169.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С.311.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С. 171.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С. 203-204.

- Интересны в этой связи работы Кужумьян-Степановой Т. М. Нравственный аспект темы детства в автобиографической трилогии Н. Рыленкова // Нравственно-эстетические проблемы художественной литературы. Элиста. 1983. – С. 161-166 и Елизаветиной Г. Г. Традиции русской автобиографической повести о детстве в творчестве А. Н. Толстого // А.Н. Толстой: Материалы и исследования. – М., 1985. – С. 120-139.

- Лазарев Л. Это наша судьба. – М., 1985. – С. 102.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.1. – С.213-214.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.2. – С. 240.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах.- Смоленск, 1994. Т.2. – С.175, 177.

- Васильев Б.Л. Собрание сочинений в 8-ми томах. – Смоленск, 1994. Т.1. – С. 393.

- Васильев Б. Снятие с креста // Культура. 1996. 8 мая. – С. 3.

21.02.2024 at 14:19

Владимир Анатольевич, спасибо за новую рубрику! Будем ждать и другие материалы в ней!

Было очень интересно прочитать о творческой концепции в произведениях Бориса Львовича!

22.02.2024 at 20:12

Интересный содержательный материал для научной исследовательской статьи! С большим интересом прочтут те, кто знаком с творчеством писателей-фронтовиков, особенно Б. Л. Васильева. Спасибо, Владимир Анатольевич! Жду новых публикаций!

22.02.2024 at 20:17

Отличное начинание!